今回は、アオシマ文化教材社のプラモデル「スズキハスラー」を

組み立ててみました。

その制作過程を写真とともにご紹介します。

【Amazon広告リンク】

青島文化教材社 スズキハスラー

スズキハスラーとは

スズキハスラーという軽自動車、見かけたことはありますか?

2014年に登場して以来、アウトドアにも街乗りにもぴったりな

クロスオーバーとして人気を集めています。

カラフルなボディとコンパクトなサイズが特徴で、私自身も

「いつか乗ってみたい」と

思い続けている車です。

そんな憧れのハスラーを、今回はプラモデルで作ってみました。

プラモデルというと子供の遊びというイメージがあるかもしれませんが

実は大人でも十分に楽しめる奥深い趣味です。

本記事では、アオシマ文化教材社のスズキハスラー・プラモデルについて

- 種類と選び方

- 組み立て方と注意点

- 完成後の感想

を写真付きで詳しくご紹介します。

ハスラー好きの方、プラモデルに興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

プラモデルの種類と選び方

まずは、プラモデルのスズキハスラーの種類と選び方について説明します。

現在、市販されているプラモデルのスズキハスラーは、

フジミ模型とアオシマ文化教材社から発売されています。

それぞれに特徴がありますが、今回はアオシマ文化教材社のものについて

紹介します。

アオシマ文化教材社

アオシマ文化教材社から発売されているプラモデルのスズキハスラーは、

1/32スケールで、塗装済みのパーツをはめ込むだけで完成するタイプです。

接着剤やシールも不要ですが、造形は簡略化されています。

フェニックスレッドパールやサマーブルーメタリックなどの

カラーバリエーションがあります。

このタイプのメリットは、以下の通りです。

- 組み立て簡単:パーツ同士が簡単にはまる設計なので、接着剤やシールを使わずに

組み立てることができます。

また、塗装済みなので塗装も不要です。 - 仕上がりがかわいい:パーツの成型色や光沢が実車に近くてかわいらしいです。

また、小さいサイズなので手のひらに乗るくらいで飾りやすいです。 - カスタマイズしやすい:パーツが少なくシンプルなので、自分で塗装やシールを追加したり

別売りのパーツや塗料を使って、よりオリジナルな仕上がりにすることができます。

組み立て方と注意点

次に、組み立て方と注意点について説明します。

組み立て方は、説明書に従ってパーツをはめ込んでいくだけです。

工具はニッパーとピンセットがあれば十分です。

注意点は、以下の通りです

- パーツを切り離すときは、ニッパーで余裕を持って切り、

後でやすりで整えるときれいに仕上がります。 - パーツをはめ込むときは、力を入れすぎないように注意しましょう。

パーツが破損したり、はまらなくなったりすることがあります。 - パーツの向きや位置に気をつけましょう。

説明書に示された通りに組み立てることで、正しい形になります。

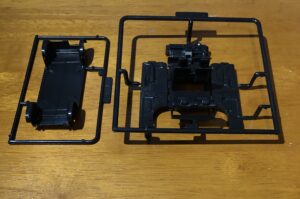

| 箱 | 説明書 シール | パーツ |

|  |  |

| パーツ | パーツ | パーツ |

|  |  |

ボディにシールを貼る注意点

注意することはシール「7」を張る前にシール「13」「15」を

貼ります。

| 1.赤枠の箇所にシール「13」を貼ります。 | 2.赤枠の箇所にシール「15」を貼ります。 |

|  |

| 3.シール「7」を貼ります。 |

|

楽プラなので接着剤 塗装は不要なので初心者でも組み立てやすいと思います。

シール貼りは少し慣れが必要かと思います。

本体の組み立ては、超初心者でも説明書の指示に従っていけば

難しいことはありません。

シールの張り方は超初心者では難しい箇所もあります。

ほとんどのシールは細かいためピンセットを使って貼っていきますが

すごく小さいシールは爪楊枝の先にシールの端をくっ付けて貼ります。

この時、シールを貼る位置にふわ~っと置きます。

これで少しずれていれば、シールの端を爪楊枝の先にくっ付けて

位置の調整をします。

慣れないうちは何度もこの作業の繰り返しになります。

パーツの組み立て

パーツの組み立ては説明書の指示に従います。

接着剤不要なので初心者でも楽に組み立てることができます。

楽プラで接着剤・塗装不要ですが最低限の工具が必要です。

- ニッパ

- ピンセット

- つまようじ

上記の工具は必要になります。

ニッパは

パーツを切り離すときに使用します。

ピンセットは

細かいシールを張るときに使用します。

つまようじは

シールを凹んだ箇所に張り付けるときに使用します。

【アマゾン広告リンク】青島文化教材社 スズキハスラー

ひとこと

スズキハスラーのプラモデルは、実車への憧れを形にできる素敵なアイテムでした。

組み立てを通して、車の構造やデザインへの理解も深まり

完成したときの達成感は格別です。

「いつか乗ってみたい」という夢を、まずはプラモデルで叶えてみるのも

いいかもしれません。

【Amazon広告リンク】

※当サイトでは、アフィリエイト広告およびGoogleアドセンス広告を利用しています。

記事内容は公平性を保ちつつ、読者に役立つ情報提供を心がけています。

🧠 当サイトの記事にはAIを活用した文章・画像が含まれる場合があります。

詳しくは AIコンテンツポリシー をご覧ください。

本記事はAppleによる認定・後援を受けたものではありません。